何気に使用済みの先端をポイポイ交換してますが、貧乏性の私はほとんど捨てれません。

作業効率重視だと常に新品の先端使用したらこれ以上のことはありません。うんちくより掘れてなんぼ。の世界でしょ?ここは。🤐

素人ながら、自分の感覚ですが1Vで掘削時はあまり先端の超硬は飛びませんが、3Vでイケイケ回転押しつけで障害物にアタックしてると、少しの油断で鉄筋なんかで飛んでしまうし、先端ビットのネジがオーバーラップしちゃったりします。

やはりこれは圧倒的に1Vと3Vのパワーの違いなんでしょう。

いやーーーーー、腕でしょって?(総つっこみ 笑)

起振力:20→31kN、回転トルク:124→190kg-m、フィード押力:35.4→43.0kN、しかしニュートンってイメージしずらいです。😭大体kNに100掛けるとkgになる?らしい。

しかしそんなパワーが超硬の先端にほぼかかってるわけだから超硬ってすごい!よね。まあそれでもよく欠けたり丸まったりしますが。

てなわけで、最近メラメラ超硬って興味湧いてる私。今更でしょうが、分野広いし奥深いですよね。先端ビットってしかいつも言わないけど、チョッピングって言ったりまあ色々用語があって小難しい。メタルはまた違うんでしょうし、削るのはメタルクラウンって言ったり。

ちゃんとJISあるんですね。やっぱり。

https://kikakurui.com/m/M0103-2020-01.html

JIS規格って分析化学の手法の分野は昔からよく目を通してなじみがあるのですが、その時はもう読むのが嫌で嫌で完全受け身態勢だから、苦痛でしかない。けど自発的に学びの為ならありがたいです。本質情報が皆載ってるし。感謝!!

しかしこんな文書いつから誰が作製するんでしょうか。2020って結構まめに改定されてるし、この前パイプレンチのJIS規格もあって驚いてたところ。でもこういうルールブックの下に日本の経済社会、モノづくりの社会って成り立ってるんですよね。

みんな好き勝手にめちゃくちゃ作れるわけではないんですよね。工業製品って。

土壌汚染で言えば土対法ってルールーブック、やはりこれを熟知してると、弊社のような業界では勝者への近道か??

まあ呼び名はさておき、とりあえず興味あるのは超硬です。

というのは、最近自分でろう付け挑戦してます。こんな事いちいち寄り道するから、疲れてくたびれて時間無くなるんか?😬私。(笑)

まだまだ知識不足で私が今更って内容ですが、超硬ってググってもめっちゃ情報量半端ねー😮です。

とりあえず、土木用超硬とか都市開発用超硬ってキーワードが自分にはヒットしてそう。そう教えていただきました。

超硬…ハイスとごっちゃになってたけど、めっちゃ簡単に言えば、主成分タングステンカーバイド(炭化タングステン)につなぎ(バインダー)でコバルト又はニッケル、9:1ぐらい、焼き固める焼結冶金で成型。

鉄みたいな温度では溶けないから焼き固めるしかないそうです。そりゃそうでしょう。融点は約3000℃…。

超硬でもメタルっていうやつは、その比率が少しアレンジされてるらしい。打撃より削るメインの強度調整。

しかしタングステン(炭化タングステン)…世界シェア80%以上が中国だそう。しかも奴らやっぱ輸出制限かけてやがるらしい。

めっちゃ値段上がってるそう。

第1次大戦後ダイヤ不足でドイツが発明、そんな前からあったんですね。超硬合金って

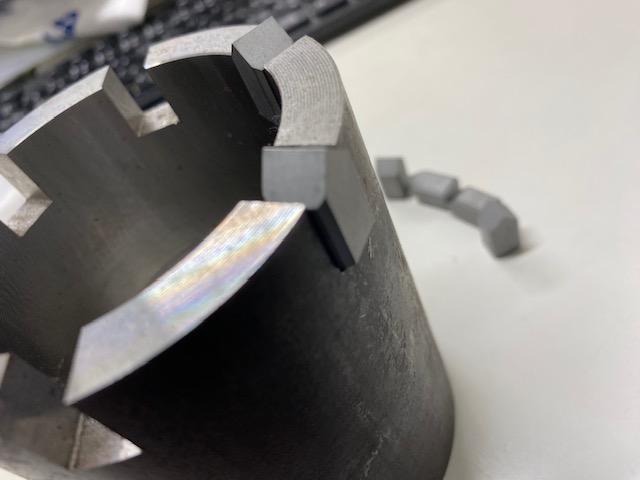

まあうんちくはさておき、やはり銀ろう付けがベストらしい。溶接はNG、スポット温度2000℃超えるのとアーク放電が炭化タングステンを酸化タングステンに分解し脆くなるそうです。

最小限の入熱でろう付けするのが理想。

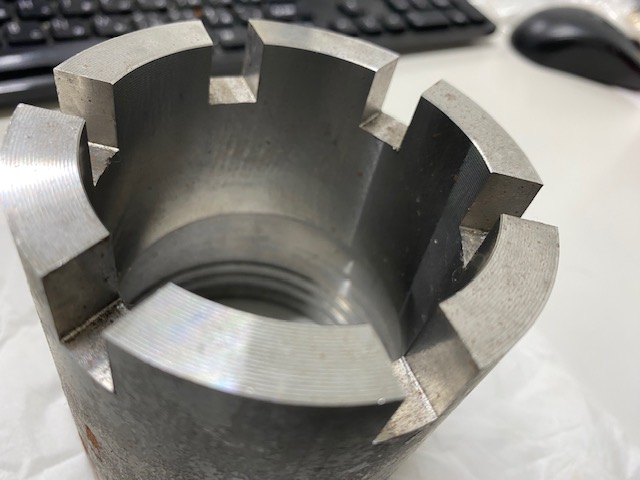

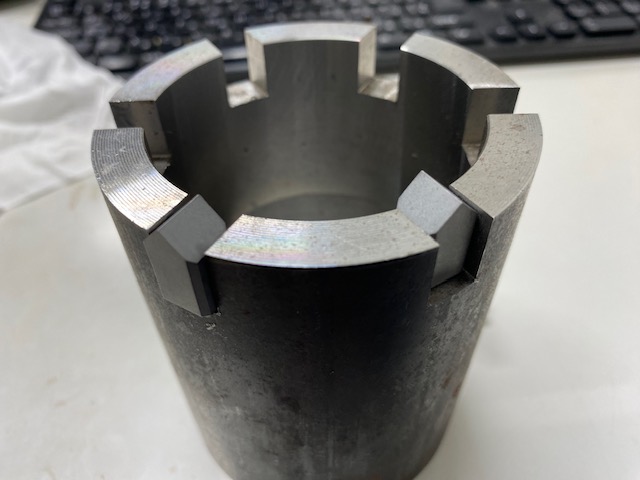

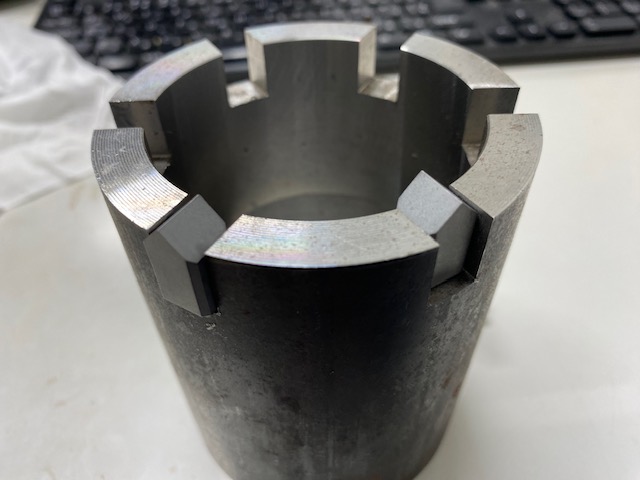

先端の鋼材はS45C、これをミーリング加工ってフライスで正確に溝加工して、ハウス型チップを固定します。溶接は両母材を溶融して溶け込ます接合法ですが、ろう付けは接着のイメージ。

母材45Cが打撃衝撃の緩和に貢献してるとかしてないとか。これも溶接だと焼き入って堅いとすぐ割れるそうですからちょうどバランス取れてんでしょうね。

うーーーーーん奥深い。

自分でろう付けできると少しオーバーに膨らましてくっ付けたりアレンジできそう、コンクリート相手に戦うときは少しオーバーが良い気がしてます。噛みつきにくくなるかなあ?

ケーシングに入らないと意味ないけどね。

今後もこの話題続くかも。

コメント